コンプレッションドライバーとホーンの組み合わせを考えることは楽しいですね。しかし、2490Hのお相手となると、3インチスロート径を持つ2392、2393、2394の3つのホーンしかありません。一方、JBL社は、2インチスロート径の従来のドライバーをこれら3つのホーンに適合させるためのスロートアダプターを販売しませんでした。ホーンとドライバーの許婚状態。

2392とその姉妹達は、Optimized Aperture Horn(オプティマイズド アパチャー ホーン/最適化された開口部を有するホーン)。これがその許婚状態の理由になっています。JBL社のテクニカルノート「JBL's New Optimized Aperture Horns and Low Distortion Drivers」には、そのメリットなどが書いてあります。

従来のドライバー(長いスロートを構成している部分がスナウト部分です)

スナウトレスドライバー

1950年代にWE社の549をベースに設計された375以来、4インチダイアフラム/2インチスロートの大型コンプレッションドライバーを延々と作り続け、JBL社は完璧にあきてしまった・・・のではなく、研究の結果、従来のスロート部を変更してドライバーからホーンへの接続部分を急激に広げる(ラピッドフレアー)と、2次及び3次高調波歪を劇的に減少できることに気付いたのだそうです。

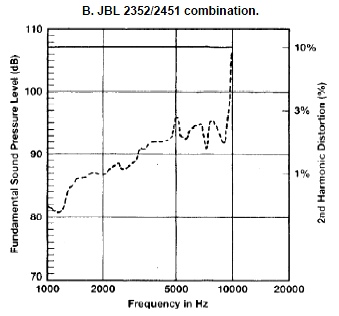

ドライバーからホーンへの接続部分を急激に広げるためには、スナウト(Snout/筒先)を取外す必要があります。幸いにもフェライトやネオディミウム磁石の場合には、このスナウト部分を設ける必要がありません。高域特性が改善されるほか、ドライバーの重量を軽くすることもできます。下の比較グラフによると、歪率が小さくなっているのが分かります。

2380+2450

2352+2451

このあたりのことを見事に看破されていらっしゃるのがヨハネスさん。曰く、「ホーンの利点や好みなんかをとりあえず置いておいて、ホーンというのが必要悪だと考えると、その「悪」の最たる部分はそのスロート部にある。同じ形態で、指向性の広いもの、狭いものの音の違い、音色への影響なんかを聞いてみると、実感としてスロートをなくしたくなる気になることが理解できる。現在の一般の進んでいくべき音の方向として、ダイレクトラジエター的な音で、ホーンの利点を併せ持たせるということで、あのスナウトレスというのが理解できます。」なるほど!

ところで、2392のような大型ホーンの場合、このスナウトレスによる歪の低減は良いとしても、高域側のレンジの拡大はそれほど関係ないはずです。また、ラピッドフレアーと言っても2392のスロート側の形状は急激に広がっていません。

2392

「?」の2490Hに続き、2392の特徴も「?」です。2392のパンフレットには「クリアーで色づけがない音(uncolored sound)」としか記載されていません。こんな説明では納得できないではありませんか。しかし、こういうのが一番いけません。あわれなカタログ男はこういう不十分な情報に弱い。貧弱な想像力をかきたてられてしまうのです。